Antennenanpassung mit Stub/Blindschwanz

Um einen Stub zur Antennenanpassung zu berechnen, gibt es mehrere Lösungsansätze...

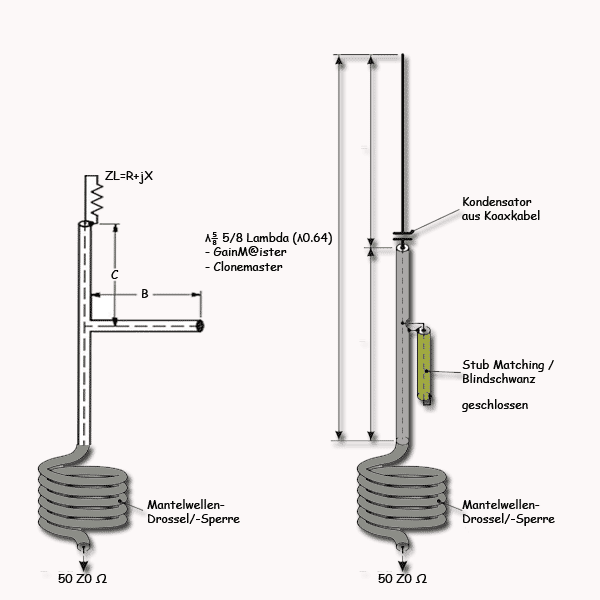

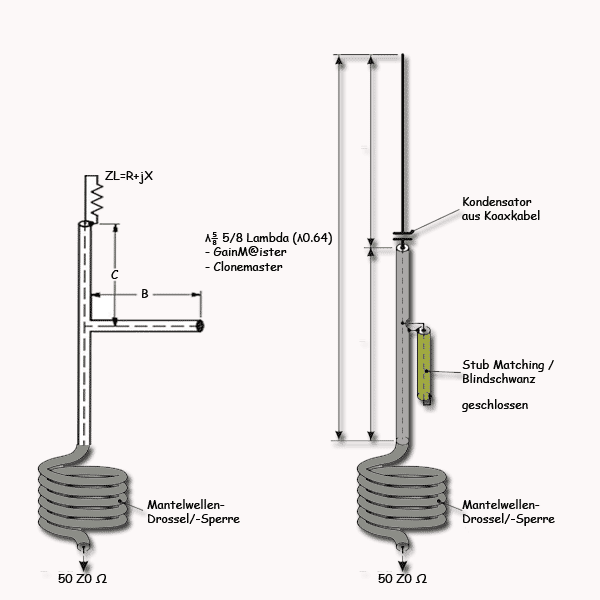

Der entscheidende Faktor zur Berechnung eines Stubs ist der zu transformierende Widerstand, die Impedanz des Strahlers. Eine falsche Anpassung des Strahlers zum Koaxkabel/Frequenz zeigt sich in einem schlechten SWR. Eine falsche Anpassung liegt immer dann vor, wenn der Strahler nicht in einer resonanten λ¼ Länge zur Betriebsfrequenz ist oder der λ½ λ⅝ Strahler am Fußpunkt hochohmig ist. Auch wenn mittengespeiste Dipole verlängert werden, wie bei z.B. der Gainmaster-λ⅝ italy auf zweimal 3,45m statt 2*2,75m λ¼ bei 27 MHz, verändern sich die Werte und eine Anpassung zu unserem 50 Ohm/Z werden zur Speisung mit Koaxialkabel notwendig.

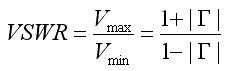

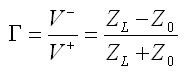

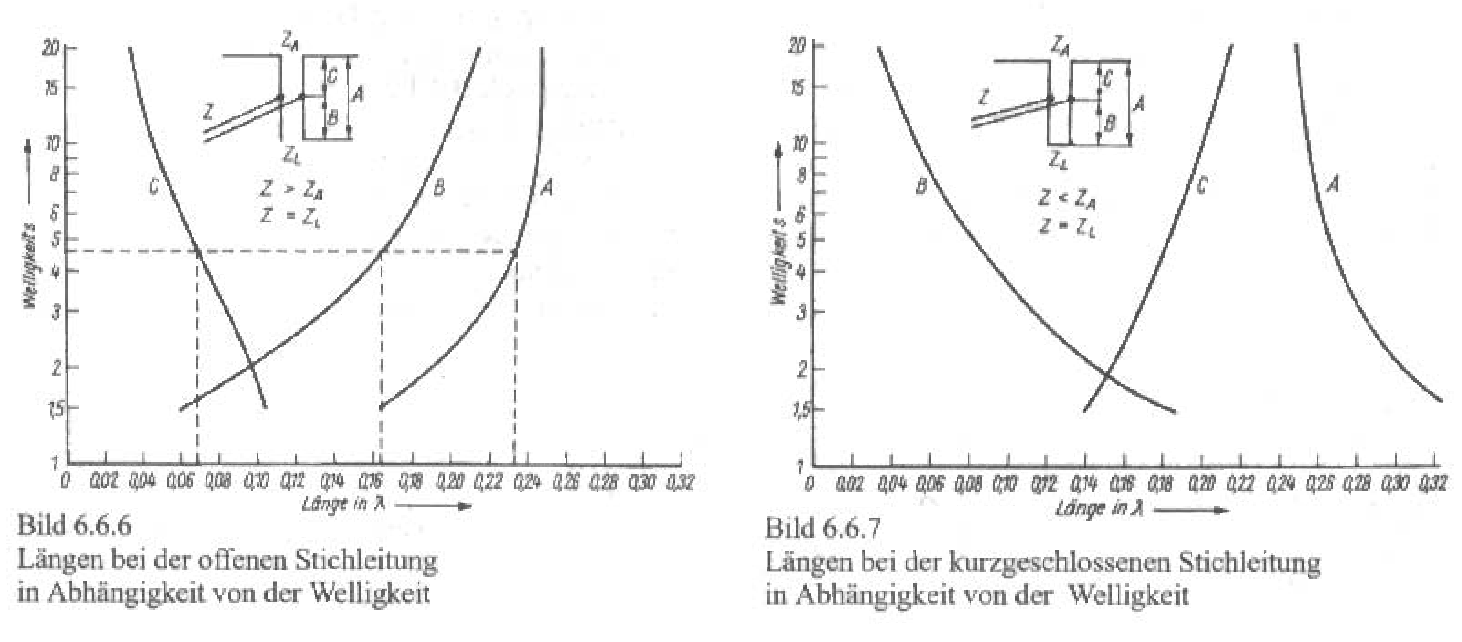

Wichtige Faktoren zur Transformation mit einem Stub sind seine Länge, ob er offen oder geschlossen ist und seine Entfernung zum Strahler. Ein einfacher Weg zur Ermittlung dieser Werte ist die Messung des SWR eines Strahler ohne jegliche Anpassung. Dieser Wert zeigt den wahren Istwert in Realbedingungen, ist ein geeigneter Rechen-Ansatz und daher sogar genauer als die theoretische Berechnung des SWR bei Fehlanpassung. Bild 6.6.6. im Rothammel (10-12) zeigt eine Tabelle, in welcher die Werte zum Stub direkt im Bezug zum gemessenen SWR stehen. Eine genauere Berechnung ist möglich, wenn das SWR in seine formularischen Bestandteile aufgeschlüsselt wird, also Kabelimpedanz, Realer Widerstand und Scheinkomponente des Strahlers. Die Messung dieser Werte erfolgt mit dem Antennenanalyzer, dieser zeigt die zur Berechnung notwendigen Werte direkt an.

Wir haben ein Koaxialkabel mit Z von ohm

Einen Strahler z.B. mit einem realen Widerstand von und einen Blindanteil von ± ohm

Ergebnis:

Benutzte Formeln:

Tabelle aus Rothammels Antennenbuch (10-12.) zur grafischen Ermittlung von Stub Position und Abmessung in Abhängigkeit zum SWR

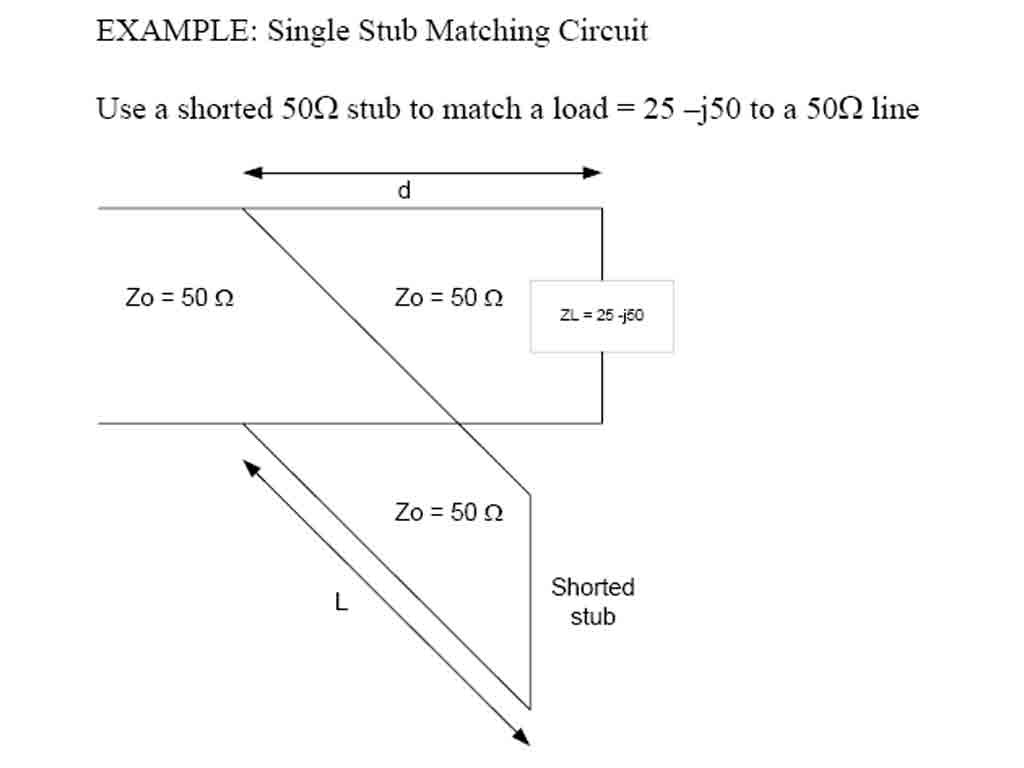

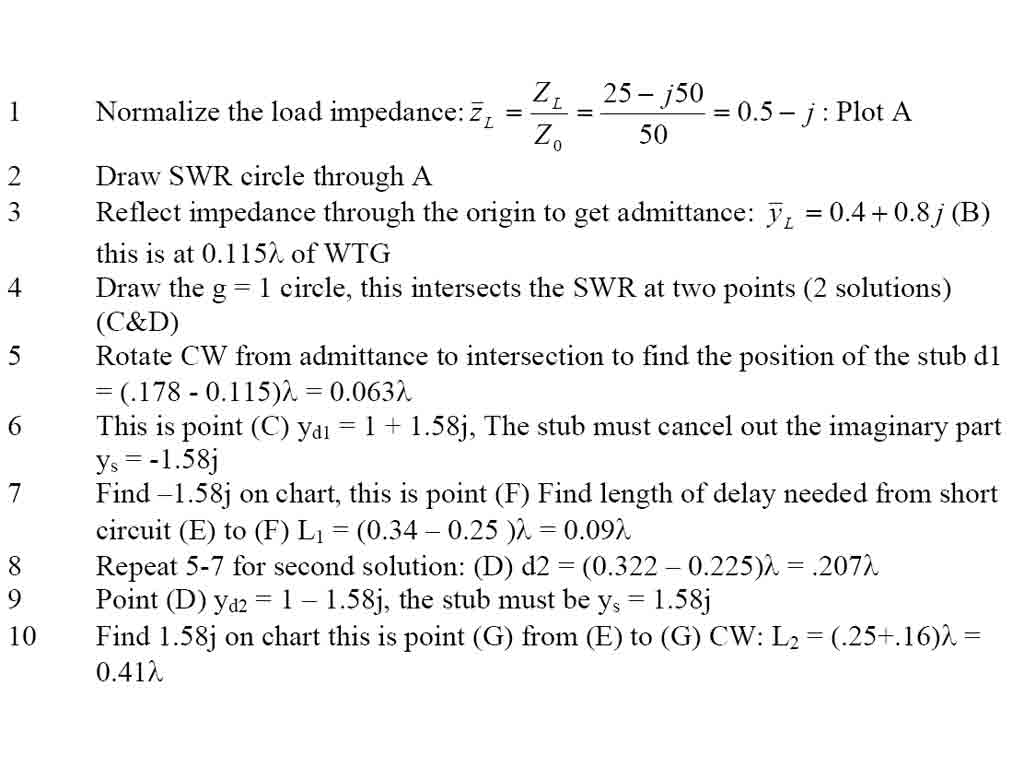

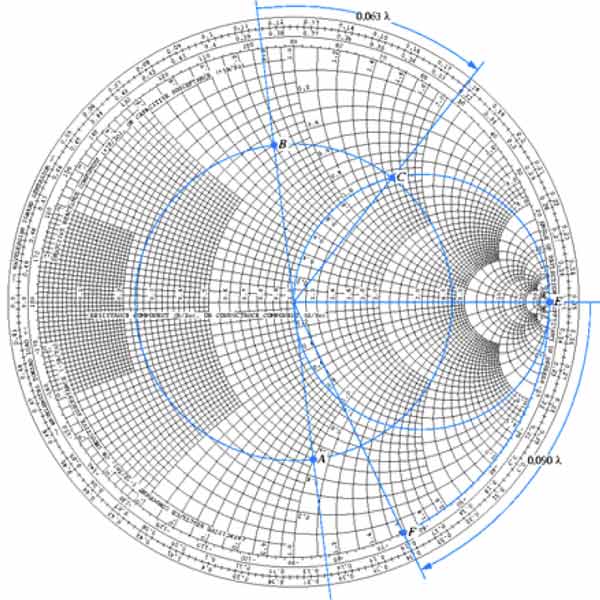

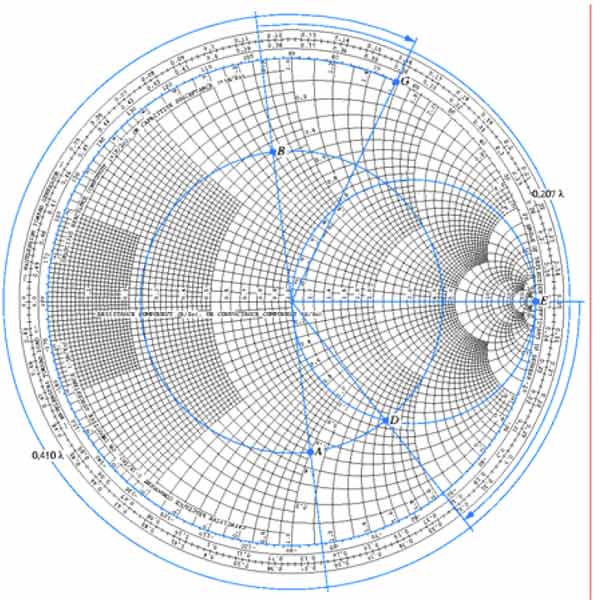

Stub-Berechnung mit Hilfe des Smith-Charts

Eintragungen der Werte in das Smith-Chart

Smith-Chart zur grafischen Ermittlung von Stub Position und Abmessung

Realer R-Wert wird in den Kreisen eingezeichnet - Imaginäreranteil in den Bögen : +induktiv oben / -kapazitiv unten

Anpassung mit dem Stub Kalkulator berechnen :-)

Aufgabe: Nutze einen kurzgeschlossenen 50Ω Stub um einen Strahler mit diesen Werten anzupassen = 25 –j50 to a 50Ω line

Bei der Nutzung von Koaxialkabel, ist noch der entsprechende Verkürzungsfaktor* als Multiplikator der Werte einzusetzen. Bei Drahtleitungen wird von ca. VKF 0,97 ausgegangen.

Benutzte Formeln aus Pozar Microwave Engineering Book:

(Quellen: Pozar Microwave Engineering Book - Karl Rothammel Antennenbuch)

Link auf Youtube - Wie kommt der Schwanz an die Antenne

So … wer bis hier hin gekommen ist, alle Achtung … ist zäher Stoff und komplexe Leitungstheorie.

Die komplexe Leitungstheorie erweitert die klassische Leitungstheorie um die Betrachtung von Verlusten und komplexen Widerständen, um das Verhalten von elektrischen Leitungen bei sinusförmigen Signalen präzise zu beschreiben. Sie verwendet komplexe Zahlen für Wellenwiderstände und die Übertragungskonstante, um Dämpfung und Phasenverschiebung entlang der Leitung zu modellieren und komplexere Strukturen zu analysieren, die mit der klassischen Theorie nicht mehr vollständig erfasst werden können.

Um jetzt aber wieder zum Blindschwanz zu kommen. In vielen Veröffentlichungen von Funkamateuren, ja die veröffentlichen gerne Ihre Denke …, findet sich ein kurzer Abriss über die Anpassung mittels Stub, Blindschwanz, Stichleitung. Das meist kopierte Beispiel ist die Anpassung einer ½ Lambda Antenne. Der Übergang zur Anpassung einer 5/8 Lambda ist in der Literatur fliesend. Rotthammel schreibt z.B. man kann davon ausgehen, dass >1000 Ohm am gespeisten Strahlerende vorliegen und damit die Welligkeit bei ca. SWR 20 liegt. Daher kommt der Stub an diese Position und hat z.B. 0,034 lambda lang zu sein. Der Verkürzungsfaktor von Koaxialkabel ist mit einzubeziehen.

Richtig ist die Annahme, dass sich aus Abstand zum Strahler und Stub eine Viertelwellentransformation ergib. Auf einer resonanten Viertelwellenleitung kann man beliebige Impedanzen abgreifen, von null bis extrem hochohmig. Das ist natürlich praktisch und wird bei dieser Anpassungsart ausgenutzt. Die Position des Abgriffpunktes bestimmt also den Punkt, an dem wir 50 Ohm Z passend zu unserem Koaxialkabel haben. Der Blindschwanz kompensiert Blindanteile, geschlossen induktiv als Spule, offen kapazitiv als Kondensator. Als Ausgangspunkte für die benötigte Transformation dient uns natürlich das gespeiste Strahlerende und die Impedanz des Koaxkabels. Welche Werte herrschen hier wirklich vor, mit >1000 Ohm allein kann man keine Formel bedienen. Auch liegen am Strahlerende zwischen ½ und 5/8 Lamda doch unterschiedliche Werte vor.

Das Problem bei der Sache ist, dass man den tatsächlichen Wert am unbelasteten Strahlerende nicht so leicht messen kann. Hängt man ein Meßgerät an das Strahlerende, verändert dieses sofort den unbelasteten Widerstand ohne Meßgerät. Unsere HF-Hobbymeßgeräte kommen ja mit 50 Ohm und verändern sofort das Meßergebnis, der Stahler ist auf einmal nicht mehr hochohmig?!. Um jetzt aber möglichst verlustfrei zu transformieren, sollten die genauen Werte bekannt sein. Hier kommt das Konzept zumindest für CB-Funker ins Scheitern. Mit einer Stubanpassung, also einer Viertelwellenleitung die (an der richtigen Stelle) angezapft wird, kann man auch ein nasses Handtuch irgendwie anpassen. Entscheidend für die Verluste bei der Anpassung ist die Wahl des richtigen Punktes und die tatsächliche Impedanz der verwendeten Komponenten in der Viertelwellenleitung. Ungünstig an einer Stichleitung aus Koaxkabel ist z.B., dass das Koaxkabel ja 50 Ohm hat, wir aber >1000 Ohm mit Welligkeit 20 vorliegen haben. Das schreit nach Verlusten. Für einen Amateurfunker mag das ok sein, seine Monobandantenne ist angepasst und der Antennentuner bleibt aus, das SWR passt. Für den CB-Funker ist das eine Katastrophe, er hat eine Antenne mit 1:1.1 SWR aber beschissenem Wirkungsgrad. Baupläne dazu finden sich zu Hauf. Vergleicht man dann aber seine Stub angepasste ½ z.B. mit einer gut LC angepassten Halbwelle unter gleichen Bedingungen, kommt das große Erwachen. Die tolle Stubantenne aus RG58 (VKF 0,66) hat ein tolles SWR aber einen wesentlich schlechteren Wirkungsgrad als die LC-Ausführung. Für Amateurfunker mag das wie gesagt ok sein, für CB Funker ist das unnötig verbrannte Leistung.

Mit welchen Werten wird in der Praxis gearbeitet? Auch hier gehen die Werte weltweit einheitlich grob auseinander …

In der Praxis werden Schichtwiderstände von ca.2200 bis 3300 Ohm als Ersatzwiderstand für den Antennenstrahler eingesetzt. Auf diese Art können Anpassungen getestet werden, ohne das der eigentliche Strahler gebraucht wird. Der Schichtwiderstand hängt als Strahlerersatz an der Anpassung. Hier kann man zumindest grobe Rückschlüsse auf die eigentlichen Werte ziehen, welche zur Transformation anliegen. Jedoch geben solche Meßaufbauten mit Ersatzwiderstand nur die grobe Richtung vor, erst im Aufbau mit dem eigentlichen Strahler, entstehen reelle Bedingungen. Die Anpassungsabmessung muß unter Betriebsbedingen mit Strahler also nochmals neu experimentell ermittelt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass alle Anpassungskonzepte die die Einstellung von Impedanzen von 1 – 5000 Ohm erlauben, also variabel sind, die Gefahr von starken Verlusten bergen, insbesondere wenn 50 Ohm Koaxkabel im Spiel ist. Trügerisch ist hier immer das gute SWR. Das SWR allein gibt aber keine Auskunft über den Wirkungsgrad der Antenne. Jeder kennt den Spruch:“Auch ein Dummyload hat SWR 1:1.1, aber keinen praktischen Wirkungsgrad“.

In der originalen Betrachtung dieser Anpassungsart wird von Parallelleitungen ausgegangen. Also von Flachkabeln mit zwei Leitern, auch Hühnerleiter genannt. Die Verluste, wegen Fehlanpassung, auf diesen Parallelleitungen sind wesentlich geringer als in 50 Ohm Koaxkabeln. Sie haben jedoch den Nachteil, dass sie stark auf Umgebungseinflüsse reagieren, was bei einer Anpassung aus Koaxkabel nicht der Fall ist, da sich hier alles unter dem Mantelschirm abspielt. Eine nasse Hühnerleiter verändert ihre Werte so stark, dass das im SWR-Verlauf deutlich sichtbar wird.

Auch bei der Anpassung mit Hühnerleiter wird oft der Griff in die Bastelkiste zitiert. In der Bastelkiste findet sich dann irgendeine Flachbandleitung, welche dann eingesetzt wird … mit Erfolg „SWR top“, aber auch noch Verlust. Wir gehen ja von einer Anpassung von >1000 Ohm oder ca.2200 bis 3300 Ohm zu 50 Ohm aus, wenn wir Koaxialkabel zur Verbindung von Antenne und Funkgerät verwenden wollen. Hier wird klar, dass es eigentlich sinnvoll wäre, auf diese Transformation zu verzichten. Statt Koaxialkabel wird also auch die Verbindung zur Antenne mit Flachantennenkabel hergestellt und erst kurz vorm Funkgerät erfolgt die Anpassung. Das ist praktisch der klassische Amateurfunkaufbau, der heutzutage immer seltener wird, weil Koaxialkabel viel praktischer in der Verlegung ist und nicht auf äußere Einflüsse reagiert.

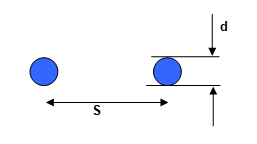

Die gute Nachricht ist, Hühnerleiter mit praktisch beliebiger Impedanz, lässt sich ganz einfach selbst herstellen … uralte Amateurfunker hatten damals auch keinen online Shop, sondern die Hühnerleiter wurde selbst nach Maß gebaut. Durch den Abstand der Parallelleitungen zu einander wird die Impedanz bestimmt, um so weiter auseinander die Leitungen liegen, um so höher die Impedanz. So kann die Hühnerleiter sozusagen stossfrei ihrer Aufgabe angepasst werden. Als Absandhalter dienen Plastikrohre mit Bohrungen oder die "Kabelbindermethode".

<λ*0,01 - Bestimmt den maximalen Abstand der Leiter, bevor die Feedline/Stub selbst strahlt - die Felder sich nicht mehr aufheben. Der maximale Abstand ist frequenzabhängig - bei CB-11 Meter liegt der maximale Abstand bei ca. 100 mm. Hier ergeben sich dann ca. 500-850 Ohm Impedanz der Selbstbauhühnerleiter, je nach Kabeldurchmesser.

Parallel Leitung berechen

Zo / Ω = 120 * ACOSH(S/d)

Zo / Ω = 120 * ACOSH(S/d)

Der Abstand zwischen den Leitungen

❶.Der Durchmesser d der Leitungen

❷.Die Impedanz ist:

Die Berechnung der Impedanz einer Hühnerleiter hängt von den geometrischen Abmessungen der Leiter, dem Abstand zwischen ihnen und den Materialeigenschaften ab, und erfordert die Verwendung von Formeln, die für Wellenwiderstände bekannt sind. Da die Hühnerleiter ein Zweileitersystem darstellt, können die gängigen Formeln für den Wellenwiderstand von Zweileitungen angewendet werden.

Formel für Zweileiterleitungen

Die allgemeine Formel für den Wellenwiderstand (Z) einer Zweileiterleitung lautet:

Z = (1 / (2π)) * √((L/C) * (ln(D/d)))

Z: der Wellenwiderstand in Ohm ist.

L: die Induktivität pro Längeneinheit (H/m) ist.

C: die Kapazität pro Längeneinheit (F/m) ist.

D: der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Leiter ist.

d: der Durchmesser der Leiter ist.

Leiterabstand (D) messen:

Ermitteln Sie den Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Leiter Ihrer Hühnerleiter.

Leiterdurchmesser (d) messen:

Messen Sie den Durchmesser der Leiter Ihrer Hühnerleiter.

Materialeigenschaften bestimmen:

Die Induktivität (L) und Kapazität (C) pro Längeneinheit hängen vom Material der Leiter ab und können entweder aus Herstellerdatenblättern entnommen oder mithilfe von Formeln für die Induktivität und Kapazität von parallelen Leitern berechnet werden.

Impedanz (Z) berechnen:

Setzen Sie die gemessenen und ermittelten Werte in die obige Formel ein, um den Wellenwiderstand der Hühnerleiter zu erhalten.

Beispiele für Wellenwiderstände

Übliche Wellenwiderstände von Zweileiterleitungen wie Flachbandkabeln liegen typischerweise bei Werten wie 600 Ω, 450 Ω, 300 Ω und 75 Ω.

Immer beachten und in der richtigen Einheit rechnen - Umrechnung von Quadratmillimeter in Durchmesser

0,75qmm = 0,97mm (≈1,2mm)

1,5qmm = 1,38mm(≈1,55mm)

2,5qmm = 1,78mm (≈2mm)

4qmm = 2,25mm (≈2,5mm)

6qmm = 2,76mm (≈3mm)

10qmm = 3,57mm (≈4mm)

Klammerwerte sind ≈ tatsächliche Werte

Insbesondere zwei Fälle sind von Bedeutung: Die λ/4λ/4-Leitung zur gezielten Impedanztransformation sowie λ/2λ/2-Leitungen und Vielfache davon, die unabhängig vom Wellenwiderstand keine Impedanztransformation vornehmen.

Bei einer Leitung, deren elektrische Länge λ/4λ/4 beträgt, werden Wirkwiderstände, die kleiner als der Wellenwiderstand der Leitung sind, zu Widerständen die größer als der Wellenwiderstand der Leitung sind. Umgekehrt werden Wirkwiderstände, die größer als der Wellenwiderstand der Leitung sind, zu Widerständen die kleiner als der Wellenwiderstand sind. Diesen Umstand macht man sich z.B. zunutze, um hochohmige Antennen auf ein niederohmiges System (50 Ω) anzupassen.

Bei einer Leitungslänge von λ/2λ/2 hebt sich der Effekt jedoch wieder auf, so dass keine Impedanztransformation auftritt.

Berechnung Viertelwellenleitung 0.25 unter Einbeziehung des Verkürzungsfaktors z.B. 0.66 bei 27 MHz:

Warum noch einmal eine Webseite zum Thema Stub und Transformationsleitung. Ganz einfach, weil viel zum Thema weit verstreut ist und das Thema verlustarme Transformation offensichtlich längst nicht abgeschlossen ist. Das reine Kopieren von Inhalten ersetzt keine eigene Praxisforschung und die Wirkungsgradmessung wird oft vernachlässigt. Ein gutes SWR reicht eben nicht ...

Übrigens ... ist hier Wirkungsgradmessung eigentlich der falsche Begriff - es geht eigentlich um Gewinn gegenüber einer anderen Antenne. In unserem Fall also z.B. Gewinn gegenüber einer λ¼,λ⅝,λ½ unter vergleichbaren Bedingungen.

Der spannensde Punkt bei der Spannungspeisung ist, dass es mehrere Spannungspunkte gibt. Man kann also wählen, an welcher Position der Stub sitzen könnte, die Knoten wiederholen sich alle λ¼*VKF. Was natürlich nur bei langen Antennen Sinn ergeben kann.

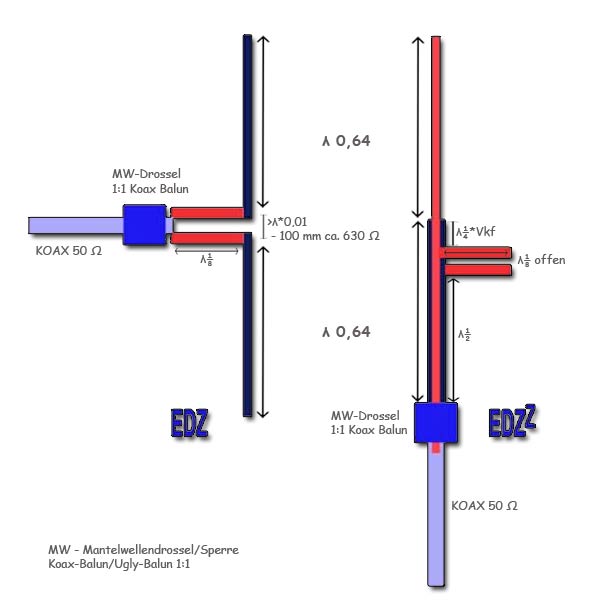

In der alten Antennen Literatur bin ich beiläufig auf den Satz gestoßen: Den Stub direkt im elektrischen Stromknoten zu positionieren, also im Spannungsbauch. Hier gilt also die extrem vereinfache Formel: λ¼ * Verkürzungsfaktor von der Einspeisung des Strahlers. Bei der EDZZ2LT wurde eine 10 cm Hühnerleiter direkt dort angesetzt. Bei RG58 (VKF 0,66) ergeben sich günstige Positionen. Von der Einspeisung des Strahlers gesehen nach unten λ¼*Vkf, also gut 1,85 m für den Innenleiter. Hier ergibt sich eine λ¼-Transformation und die Anpassung ist nicht mehr ganz so hochohmig. Auf der Außenseite der Schirmung, kommen wir da ziemlich genau bei λ½*Vkf an bei Vkf 0,97, also lambdahalbe bei ca. 5,33 m von unten - bei CB 11 Meter. Der Stub hat dort genau eine Länge von λ⅛ bei CB-11 Meter ca. 1,40 m, also genau die Verlängerung auf λ¾ und stellt Resonanz beim λ⅝ Strahler her. Interessant … und wenig Verluste. Weiteres Potential liegt also weiterhin in der Bertrachtung der Anpassungspunkte und der verwendeten Kabel. Ansätze sind zu dem die Verwendung von Low-Loss Koaxkabel oder sogar Kabel mit höherer Impedanz z.B. Low-Loss 75 Ω Koaxkabel im Teil der Anpassung.

Viertelwellentransfomation:

Testaufbau aus RG58 (Vkf. 0.66) und Lautsprecherkabel

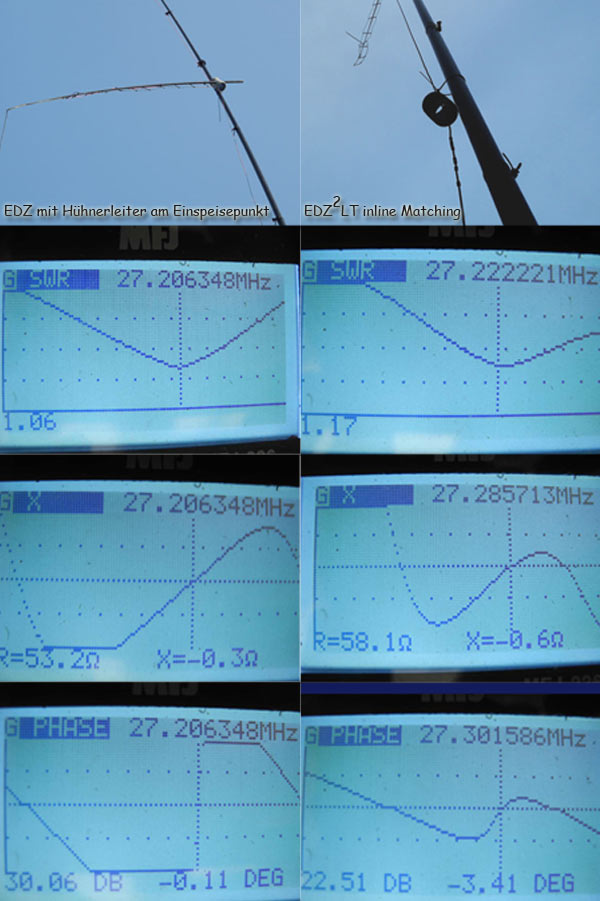

Vergleichsmessung Mitteneinspeisung EDZ vs. inline Matching EDZZ2LT

Das Projekt EDZZ2LT fordert von uns Antennenselbstbauern alles Wissen ab, was wir uns die letzten Jahre beim Bau diverser λ½ λ⅝ λ¼ angeeignet haben. Von jeder gelungenen Optimierung, kann bei diesem Projekt profitiert werden. Aber auch die Rückmeldungen von den erfolgreichen Tests der Funkfreunde mit der normalen EDZ begeistern. Der einfachste Aufbau und auch die Abstimmung erfolgen als inverted-V, also als umgedrehtes V. Bei der EDZ hängt die Hühnerleiter dann in der Mitte herunter und man kommt zum Testen mit recht handlichen Masten aus, welche sich noch am Stück umlegen lassen. Die Schenkel werden bei diesem Aufbau seitlich abgespannt und der Mittelmast bringt die Höhe. Hat man z.B. einen Aussichtsturm als "Mast", kann man mit der EDZ eine extrem leistungsstarke inverted-V Antenne aus dem Rucksack bauen. Hier reichen dann schon die unteren Elemente einer Stipprute aus GFK als Ausleger aus, um Abstand zum Bauwerk zu bekommen. Diese rucksackfreundliche Sichtweise auf die EDZ, ermöglicht wirklich viel Antennenpower mit vergleichbar geringem Aufwand. Im Gegensatz zu den Erfahrungen aus dem AFU-Bereich, geht es bei unseren EDZs aber nicht um Multibandantennen, sondern um abgestimmte Monobandantennen. Daher muß das Thema für CB-Funk auch schmalbandig und abgestimmt angegangen werden, Beispiele der Nutzung aus dem AFU-Bereich sind daher nicht komplett übertragbar. Die EDZ als Monobander ist eine andere Hausnummer und verdient unsere Aufmerksamkeit :-).

EDZZ2LT - Projekt

EDZZ2LT - Projekt

Da es viele Anfragen zur inline EDZZ2 gibt und ich gerade selbst nicht die Zeit habe am Projekt zu arbeiten, gebe ich allen hiermit schon mal ein paar Betrachtungen zum inline Matching mit. Immerhin geht es um die „Beste vertikale Portabelantenne, die noch schnell aufbaubar ist“.

Kurz in eigener Sache: Es gibt immer wieder Leute, die uns CB - Antennenselbstbauer und Selbstentwickler anfeinden, den Einen weil er keine 100% nachbaufähigen Baupläne kostenlos liefert, den Anderen ... weil die Leute die 100% kostenlosen Pläne abändern oder falsch nachbauen. Eine andere Fraktion verharrt sturr in (auswendig) angelerntem (nicht) Wissen und versucht dieses zwanghaft anzuwenden, notfalls mit Gewalt, ohne zu akzeptiern, dass Sie nichts (sinnvolles zum Thema) wissen. Macht ja nix, wir lernen nie aus.

Es ist nicht leicht und sehr viel Arbeit, narrensichere Baupläne für Themenfremde zu erstellen, im Nachhinein wird man dann noch wegen den Verbrauchsmaterialen angegangen, die beim falschen Nachbau drauf gegangen sind. Im Gegensatz zum Andreas, habe ich seit Jahren keine Baupläne mehr veröffentlich ... aber immer mit Rat zur Seite gestanden, wenn es sinnvolle Fragen gab. Und auch z.B. nutze "λ¼*Vkf" ist eine sehr genaue Anweisung, wer das nicht rechnen kann oder will, ist einfach falsch beim Antennenentwickeln und sollte bei der Stange bleiben. Achja ... baut man Antennen dann per Handarbeit zum Verkauf, sind diese prinzipiell immer zu teuer. Ungeachtet der Arbeitszeit und den zu tragenden Nebenkosten. Hier kann man davon ausgehen, dass die Unken noch niemals selbständig gedacht haben. Da wird sich dann in den Social-Medias das Maul zerissen, ohne dass auch nur ein gescheiter Verbesserungsvorschlag fällt. Das ist weder Pioniergeist noch HAM-Spirit, das ist einfach dumm und schmalbandig im Hirn;-)

Es ist auch kein Anzeichen von Undankbarkeit, wenn man von Kollegen aus dem AFU-Bereich immer wieder mit Rat erschlagen wird und deren, immer gleiches, Lehrbuchwissen nicht nutzen will. Im AFU-Bereich sind andere Prioritäten gefragt, hier geht es meist darum, auf mehreren Bändern überhaupt QRV zu sein. Viele AFUs berichten daher von Antennenerfolgen, wenn die Antenne auf 40-80 oder 160m matchbar ist und weltweite Verbindungen zu Stande kommen. Hier geht es in erster Linie darum, den Draht überhaupt zu erregen, den Rest machen die Ausbreitungsbedingunen auf den längerwelligen Bändern (und mögliche Mehrleistung). Der winzige Frequenzbereich für CB-Funk liegt an der oberen Grenze der Kurzwelle, also fast schon UKW. Diese kurzen Tag-Bänder setzen andere Bauprioritäten und die Dimensionen sind wesentlich leichter zu verwirklichen. Im CB-Funk geht es um reine resonante Monobandantennen, ohne Breitbandübertrager oder Kompromisse zu Gunsten des Mehrbandbetriebes. Hier kann, darf und muß optimiert werden ... Will ein AFU z.B. nur auf 10 Meter Betrieb aus dem Rucksack machen, ist auch für Ihn der "SchmalBandBlick" der CBler von Vorteil und viele "BreitbandBaupläne" einfach verlorene Leistung.

Natürlich bin ich offen für alle schmalbandigen Anregungen, egal ob aus CB- oder AFU-Kreisen. Wichtig ist nur zu verstehen, dass hier zum Teil noch unerforschtes Neuland liegt, welches mit der klassischen Theorie nicht mehr

vollständig erfasst werden kann :-) Daher freue ich mich auf weitere Videos, Simulationen und Berichte von Euch zur abgestimmten EDZ.

73 Sven